由于荷兰Hubrecht研究所的类器官小组所做的工作,小肠的类器官模型现在更接近于人类肠道的细胞结构。研究人员优化了器官培养方案,将分泌宿主-微生物相互作用关键介质的潘氏细胞包括在内。

这项新研究发现,人类祖细胞分化为潘氏细胞需要一种信号机制,其中包括螺旋细胞因子IL-22(interleukin-22)和激酶mTOR(雷帕霉素的哺乳动物靶点)。该研究结果于2022年8月23日发表在《细胞干细胞》杂志上,“优化的人体肠道类器官模型揭示了白细胞介素22对潘氏细胞形成的依赖性。”

类器官是真实器官的缩影,提供体外模型以在动物研究之前更好地了解生物学机制。通过在培养皿中忠实地代表人类生物学,人类类器官已被证明是揭示器官和特殊组织生理学的资产。然而,早期开发的人类小肠类器官并不包括人体器官中发现的所有不同细胞类型,也未能捕捉到其3D结构的复杂性,特别是由于有限的出芽——一个在肠壁中产生隐窝的过程。

近七英尺长的人类小肠有许多称为隐窝的凹痕,包含多种细胞,包括干细胞、肠细胞、杯状细胞和潘氏细胞。其动态细胞结构沿其整个长度变化。这些细胞形成肠道屏障,对食物的消化、吸收和同化以及防止随食物进入消化道的病原体至关重要。肠上皮是成人中自我更新最快的组织。小肠中的干细胞不断分化成成熟细胞类型,以维持肠道屏障的完整性。

潘氏细胞通过分泌攻击有害细菌的蛋白质和肽来帮助预防感染。在没有潘氏细胞的情况下,小肠更容易感染。这发生在炎症性肠病(IBD)等疾病中。尽管小鼠小肠类器官包括动物模型中发现的所有细胞类型,但人类小肠类器官缺乏潘氏细胞,这表明在理解它们分化所需的机制线索方面存在差距。

在目前的研究中,研究人员研究了各种分子对人类肠道类器官的影响,发现IL-22增加了潘氏细胞的数量和活性,尽管它减缓了类器官的生长,也没有增加干细胞的扩增。直到现在,IL-22的相反作用已被提出,导致一些混乱。

该研究的主要作者Gui-WeiHe博士说:“目前,人们认为IL-22可以促进干细胞功能。我们的研究实际上表明IL-22不会这样做,而是会刺激潘氏细胞的激活。”

该团队在类器官中引入了一种名为IL10RB的蛋白质突变,该蛋白质是IL-22的共同受体。这种突变存在于IBD(炎症性肠病)患者中。科学家们发现,引入这种突变会导致类器官模型中的潘氏细胞完全消失。

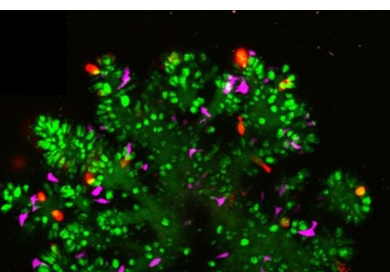

确定了IL-22在潘氏细胞分化中的作用后,研究人员随后使用IL-22来增加活跃潘氏细胞的数量,从而产生长期的人类小肠类器官模型培养物,这些培养物广泛出芽,同时保持一组活跃的干细胞。新的类器官更接近于健康人的小肠。

这种用于生成健康人类小肠类器官的优化方案为研究IBD和其他肠道疾病打开了大门。