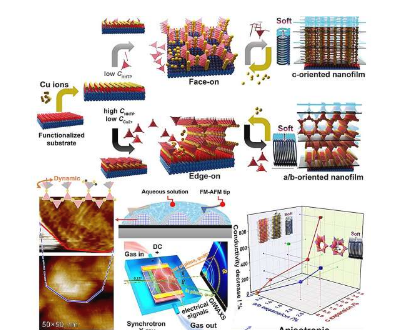

中国科学院过程工程研究所(IPE)和京都大学的研究人员提出了一种策略,通过控制配体在各种表面上的“站立”行为,以克服此类薄膜的取向控制困难。

他们利用原子力显微镜和X射线建立了操作表征方法,以证明晶体纳米膜的柔软性并揭示其独特的导电功能。该研究发表在9月25日的《美国国家科学院院刊》上。

cMOFs由于其多孔性质和在规则网络中传导电荷的能力,在现代电子设备中具有巨大的应用潜力。用于电子器件的cMOF通常与其他材料(尤其是基材)混合。因此,精确控制cMOF与基底之间的界面至关重要。

然而,cMOF尚未探索的界面化学使得高质量薄膜的受控合成和高级表征特别具有挑战性。具体来说,与预期的源自亲水性-OH边缘和疏水性苯并菲核心的2D平面的“边缘”排列相反,实验观察到的方向实际上是2D平面的“正面”构型在基材上。

该研究的第一作者、IPE的姚明水教授表示:“挑战在于诱导必要的高表面压力,以实现核心的‘直立’配置。”

在Langmuir-Blodgett(LB)技术中,具有疏水核心和亲水边缘的配体在受到高表面压力时可以在亲水表面上采取直立方向。

“受到‘站立’行为的启发,我们采用超高浓度,加上喷涂过程中的剧烈蒸发,创造出独特的局部高表面压力,可以诱导HHTP‘站立’(HHTP=2,3,6该研究的通讯作者、京都大学的KenichiOtake教授表示:

进行了各种可靠的分析,以验证厚度从几纳米到几十纳米的超薄薄膜的结晶度和取向。

“操作GIWAXS成像和电监测揭示了cMOF纳米薄膜上与导电性相关的各向异性框架柔软度。它回答了通常认为的刚性Cu-HHTP是否可以是柔软的问题,”通讯作者、京都大学SusumuKitakawa教授说研究的。除了氧化还原相互作用之外,结构柔软性已被证实能够以各向异性方式调节电导率。