中国科学院国家纳米科学中心戴庆研究员和李驰研究员领导的联合研究团队展示了碳单量子能级的相干超快光电子发射纳米管。该研究发表在10 月 12 日的《科学进展》杂志上。

探索极端时空尺度的动力学过程对于科学和技术进步至关重要。在微观领域尤其如此,大多数运动都是超快的,特别是在原子空间尺度上,因为超快过程可以达到几飞秒甚至阿秒的持续时间。

与超快光脉冲相比,超快电子脉冲提供高时间和空间分辨率,使其成为有前途的下一代超快表征技术,有可能超过阿秒光脉冲。

电子源的单色性对于实现高空间分辨率至关重要。然而,电子与光场之间的强相互作用导致受激电子占据很宽的能级范围。这导致依赖传统金属纳米结构的超快电子源出现显着的能量色散(>600meV)。

针对这一问题,戴教授团队在前期研究中提出使用碳纳米管作为超快电子源材料,取代传统的金属纳米结构。

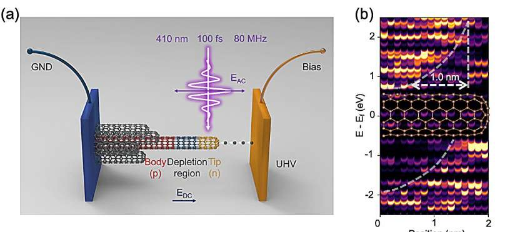

在当前的研究中,研究人员使用直径约为2nm的 单壁碳纳米管作为发射器,实现了超快共振隧道单电子发射。

他们采用瞬态密度泛函理论(TDDFT)进行模拟,发现碳纳米管的帽和体之间可以形成耗尽层势垒。这与真空势垒一起形成双势垒结构,使零维帽能够充当电子谐振腔,支持谐振隧道效应和库仑阻塞效应。

随后,他们通过操作局部温度来控制载流子浓度,对尖端的双势垒结构进行微调,并观察到激光诱导的负微分电阻(NDR)现象,证明了谐振隧道效应。

负电阻峰的可调峰距也表明帽中存在能级重整化,支持库仑封锁控制的单电子发射机制。

此外,他们观察到NDR峰的分裂现象。TDDFT模拟证实,这种现象是由于静态场和激光场的共同作用引起的两个简并量子态的斯塔克分裂所致。这表明量子能级可以进一步微调以实现更受控的电子发射。

通过评估能级分裂的程度,并结合时间相关的第一原理计算,估计电子发射能量扩散约为57meV,比金属低一个数量级。

戴教授表示:“利用碳纳米管独特的原子结构,可以实现接近时间能量不确定原理极限的超快相干电子源。” “这可以使电子探针具有亚埃空间分辨率和飞秒时间分辨率,这对于包括阿秒电子显微镜在内的许多科学技术应用具有重要意义。”